|

渡良瀬遊水地の歴史 | |||||||||||||||||

● 100年前、ここに谷中村や赤麻沼があった

● 100年前、ここに谷中村や赤麻沼があった

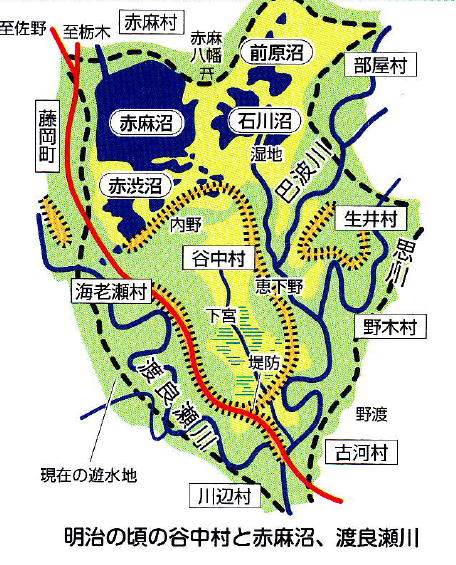

渡良瀬遊水地|よ、もともと赤麻沼をはじめ、いくつもの 大きな沼や湿地帯、それに農地や村落があつたところです。 1888年(明治21年)3つの村が合併して谷中村となり、約370戸、 2500余人の村民は、農業 漁業・スゲ笠つくりなどで暮らして いました。しかし、明治10年代から、渡良瀬川最上流の足尾 銅山から鉱毒が流出して、流域―帯の産業・生活に甚大な 被害をもたらし、足尾鉱毒事件として時代を揺るがす社会問題 になりました。 (マウスが右の地図に触れると拡大図が出ます)

当初、衆議院議員でもあった田中正

造は、流域被害民と共に足尾銅山操業 停止を必死に訴えましたが、明治政府 は洪水防止という理由で谷中村周辺を遊水地にすることを決定。家屋を 破壊してまで村民の立ち退きを強行し、1907年に谷中村は減亡しました。 さらに1910年代に、栃木・群馬県境を流れる渡良瀬川の河道が東に付 け替えられ、赤麻沼一帯に直接流入した土砂で沼は消え、田畑や人家跡 も一面の∃シ原になりました。 田中正造 |

||||||||||||||||||

| ● 開発から、遺跡や自然の保全ヘ

|

||||||||||||||||||

| こうした歴史を持つ本州―広大な遊水地の∃シ原は、湿地性動植物の貴重な生息地となりましたが、一方で開発計画も考えられ、東京など首都圏に水を供給する平地ダムとして、1989年には渡良瀬貯水池(谷中湖)がつくられました。この湖の形は開発反対運動があった証です。 旧村民は神社跡 役場跡を守るため「谷中村の遺跡を守る会」を結成して座り込みを行い、その結果、計画は変更され、八―卜型の湖になりました。 谷中湖完成後も開発計画は次々と浮上し、遊水地の自然が大きく破壊される危険性が高まりました。1990年に遊水地の歴史と自然を守るための利根川流域住民の会が結成され、その活動により自然破壊をともなう計画は消えました。さらに21世紀になつて、遊水地を愛し利用する人々の取り組みや、ラムサール条約湿地を目指した連合組織も結成され、それぞれ多彩な活動を展開してきました。そして2012年7月に渡良瀬遊水地は国際的に重要な湿地として認められ、新しいページが開かれたのです。 |

||||||||||||||||||

| ● 渡良瀬遊水地の歴史と自然を未来に引き継ぐために

|

||||||||||||||||||

| 渡良瀬遊水地が誕生して100年余り。関東平野の真ん中にあるこの広大な湿地の重い歴史を学びつつ、自然の恵みを生き物たちと共有し、より豊かに次世代に引き継ぐために、ラムサル条約湿地登録を実のあるものにしていきたいものです。未来のために、みなで知恵と力を出し合つて、遊水地の自然保護と賢明な利用に取り組んでいきましょう。 |

||||||||||||||||||